编者按: 在比利时一千多万人口中生活着约有五万华人,华人社区对若小的比利时来说更是小之甚小,常常被忽略的我们同其它族群一样生活在此已过百年。起初我们来自中国的各个角落,讲着各自熟悉的方言,怀揣着各自不同的梦想,造物弄人,大家一不小心的就被“缘分”牵着走到了一个国家:比利时。在这里我们统称“华人”。三种官方语言并没有分开我们,在此的目的也似乎越加明确:为了生活的更好!有人曾形容海外生活就好像一个人重新投胎,重活了一遍,什么都是新的,重新学习语言,重新打理人际关系,重新适应融入社会,搞不好还要重新谈场恋爱。。。总之什么都得重新来过。柴米油盐酱醋茶,老婆老公孩子热炕头,这些看似简单的生活细节,实际上真叫人头疼。特别是还要为了生活的更好而工作。说到工作,我们并没有统计过华人在比利时所从事的工作种类有多少,不过勤劳上进的我们是肯定不会被人家给落下的。平时大家都忙着为小家打拼,打拼再打拼,很少有时间聊聊家常,叙叙旧,其实我们的《华人故事》专栏已经开办有段时间了,这里会特别为大家开辟“我的工作,我的生活”系列主题访问,让我们静下心来分享身边的人,身边的事,听听既熟悉又陌生的华人自己的故事吧。

《我的工作,我的生活》

“梦想的气味”

作品:《乐土》

至2016年11月,我在比利时已经生活十六年了。十六年前那张机票我还留着,上海浦东机场登机前和小伙伴的合影也留着。这些东西经过这么多年搬转腾挪,从来没刻意去保存过,竟是不丢,跟着你似的。也还难忘刚出布鲁塞尔火车站时那黑黢黢的夜晚,吸进鼻子里的空气很凉,有个教堂堵住天空,俯视着自己 —-第二天清晨的布鲁塞尔什么样,反倒没印象了。

“一根筋”的孩子

我是学画画的,小画痴长到成年画痴。除了80后那几段大同小异的人生经历之外,另有一条平行线,乃涂鸦,应试和创作。这条线别对应我的童年,少年和成年,都与画画有关。所以我19岁就选择出国留学就是为了画画,没有太复杂的理由,更没有第二个理由。

我从小喜欢涂抹,四岁时跟了第一个老师。可是一到了上学的年龄就停课了。因为太顽皮,学校的课都上不好,根本没办法添兴趣课。所以在义务教学的九年里,画画变成我不务正业时的偷懒和娱乐,我上课时的笔记本里写永远没有画的多,老师一翻就来气。当时大部分“作品”也都被各科老师没收了。大约是那几年压抑得久,对画画的兴趣不减反增,所以考高中时想也不想就报了美术职校。一路到今天,未有过丝毫放弃的念头。回想起来,喜欢涂抹是每个孩童的天性,可每个有天性的孩子将来不可能都画画吧,将画画作为职业只奏效于那些“一根筋”的孩子,不幸我就是。其实有什么奇怪的:一个狗都嫌的淘小子,在绘画里找到了自己的价值和别人的尊敬。所以我信仰般地感恩绘画:不会画画的我叫执拗,因为画画改叫执着,你看完全不一样的意思。

在中国学画期间,我接受过很严酷的基本功训练,也经历了果真严酷的美术高校考试,那段连睡觉都可以忽略的学画经历到现在一想起来让人怀念,到不为学到的东西,仅仅为那再难奢求的学习气氛。

出国学画是我做了好久的一个梦,确切的说学习还不是主要目的,最想的是能看到那些旷世之作的真品。当时有人从欧洲回来跟我说“你看看塞尚,那一笔该到哪儿停就到哪儿停了!”听得我妒火攻心。所以就跟当年决定考职校时一样,一有机会想也没想,就出来了,当时上海美院的本科还没读完。比利时求学成了我人生的一个重大转折,当时哪里想到在欧洲一留那么多年?一切都从不适应到不得不适应,有时佩服自己。比如说语言:我这人有点话痨,现在用法语照样话痨。

我在皇家美院,认出哪个是我了吗?

“科班”留学生

如果“留学生”可以是一门专业的话,那就一定有几门必修课:

语言课—-法国人的数学是有多好:97等于4乘20加10加7…可怜我相当一段时间里连自己的电话号码都报不利索。去店里买东西找你钱不做减法做加法,直至今天我遇到这样的营业员还跟不上思路;在皇家美院上学时修读笛卡尔的《方法论》,先买来中文版啃一遍,脑满肠肥地去考试了,理解夹着误解一块儿用蹩脚的法语努出来,教授说你把书正好理解反了!给你个及格分吧,怪不容易的;专业课评审,必须介绍自己的作品,把辛辛苦苦画的画往那儿一挂就没咒了:有什么好介绍的呀,画不该是用来看的吗?边上那些比利时同学简单几笔就旁征博引没完没了,教授很配合,一脸又一脸的恍然大悟,看得我牙根儿直痒痒。。

学好语言有多重要无须赘述,可说话是相互的呀。沟通不多你内向,沟通不清可就连智力都显低了,这就是我学语言的最大魔障—-好面子。也就有了多少次的不懂装懂,错失的一点儿不比学到的少。所谓摆脱魔障是因为毕业了,遇到下一个魔障照样还是磨不开。

烹饪课—-海外华人里,不馋的请举手?作家阿城说得好啊,所谓思乡, 基本是吃了异乡的食物,不好消化,所以闹情绪。这话你要信了可就麻烦了,民以食为天,天若不是你的天了,食何以堪?刚到比利时,想吃现成的中餐无非是饭店,穷学生亦是消费不起。怎么就那么想念国内一荤两素的食堂饭;路边随随便便的一个摊铺;以及种种未曾“珍惜”的家乡土肴?于是有了一帮半大孩子:五谷不分跑市场,四肢不勤上灶台,不吝国际长途向爹妈远程讨教煎鱼不沾的方法,调馅不散的诀窍—-你看留学生们聚餐前那逼仄的厨房里哪一次不是兵荒马乱弃甲丢盔,中国第九大菜系“学生灶”应运而生!

这套菜系里,无师自通者有之,神来之笔者有之,暴殄天物者自然更有之了。本人生平炖的第一锅鸡汤“云泥金凤”就是个典范:一揭盖,肉酥汤浓,氤氲处伴随着泥土的芬芳—-竟是不知道葱姜要先洗洗的;再有一种“稻香火锅”也是风靡学子界,那时火锅用具嫌贵,电饭煲取代之,焉不“稻香”?只是电饭煲的功能也不发达,电力小,肉菜熟得慢,嘴急的容易吃坏肚子;蛋炒饭放完米饭才想起放鸡蛋,四下无人,干脆顺坡下驴“金裹银”,你不知我知;而真正让我钦服的当属一位东北学妹的推荐:实在懒得做菜了,巧克力酱拌米饭!—-窃以为该系之神品也。

当年的留学生们今天多半如我,张罗一桌席已经不成问题,都是学生灶出身,只是不复再有当年的生猛和无辜了。那些奇葩菜色真想有时间一道一道收集出来,编一本菜谱,无关饕餮,但百味杂陈。

打工课-—我们这一代留学生想勤工俭学还是有不少选择的。我自己就做过许多零杂工种,不小心发现接订件画画和刷油漆都叫“peinture”.

但零杂活没有规律,最直接又有保障的还是中餐馆。十几年前比利时中国餐馆很成气候了,堪堪到了饱和期。只是布鲁塞尔本地的活儿比较难找,要坐火车去外地。因为上学,所以找的都是周末工,周五晚干到周日,在外地住两宿。这样的日子维持到了毕业。如今老友见面想当年,尽是那无数个“没有周末的周末”。不能忘记09年那个周五的傍晚,论文答辩结束了。教授们挨个跟我拥抱,祝贺。说我是他们带出的第一个中国硕士生,虽然那是因为皇家美院刚开启硕士项目,这个“第一”是撞的,但那天却实实在在是我离开上海十年对自己的第一份交代,本该开瓶酒嘚瑟嘚瑟,可当时我仓促感谢仓促告辞,说我得赶火车了,打工要迟到了。

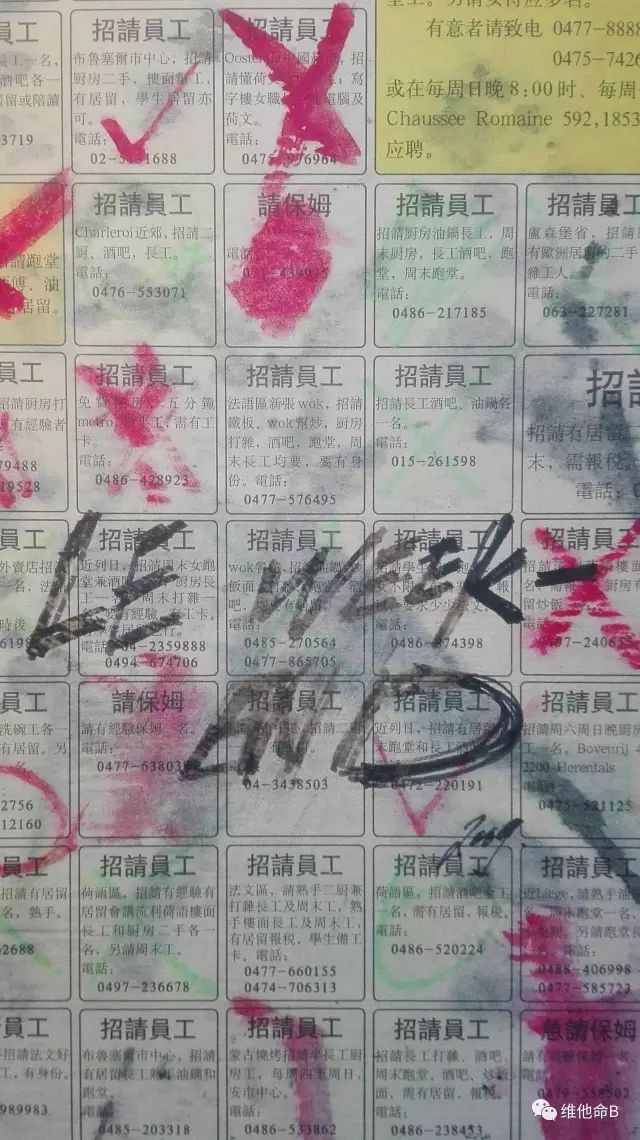

我曾经画过一本册子,就叫《周末》(LE WEEK END)。描绘一些打工时常见的场景和角色,其实就是描绘“疲惫”。册子的封面我直接剪了一张当时华人报纸的招工广告,上面还有我找工时做的划改痕迹。

我在这本画册的扉页写到:

“出菜口像一个镜头,镜头里外都是故事(毫不起眼的故事)。出一份力,换一口食,当切肤的荒诞让人沮丧,原本切肤的生活人们便无思地行过…….餐馆变成一个小小的灰色气场,一个口门滑循的迷宫,自闭于交流,自圆于规法。长短工人男女老板于是在气场中迷失,并自闭自圆。”

现在想想应该为这些话歉疚:我又何时何处停止过自闭自圆,枉然归宥于中餐馆?那里只是一部分人的谋食而已,而我是谋食的另一部分人。所以那个毕业的周五,我在火车上对自己说:到站了,一分钟也别耽搁了。

半个教书匠

本来有一件好事情:在我毕业的同年,我们系的助教因事离职了,系主任专门写了一封推荐信要我担任版画系的助教。结果等教育局的表格发下来后第一页就写得很清楚,还是项新规定:任职条件之一必须是比利时公民。我持中国护照,系主任也爱莫能助了。不过这并没有阻止我真的成为了一名老师。

在画室里给学生上课

教授老外中国书画。这其实就是一个中国人在国外教中文的艺术版。何况我散漫惯了,也没做过老师,自忖哪有教书人的风骨和耐心。之所以做这个决定是为了找一个离自己的梦想最近的工作。教着画画,养活画画—-学纯艺术的朋友们应该都明白毕业意味着什么吧?这个诅咒全世界都一样。我不知道教书能挣多少钱,更不在乎做一个穷画家,只要我穷得值得。

教师与画家本不是同一种动物,却常常栖居在同一片领域。相互成全和牵制着。折影在我的小小画室中,我个人身体里,也是一般无二。直到今天,我也未曾停止过在创作与教学中寻找平衡,然后未曾停止地失衡。左了,比如在创作时过于关讳读者的感受,不知不觉中趋媚圆熟,失掉了棱角。右了,又会在授课时加入太多自己的主观情绪,好像学生本人也是我的作品似的。我浸淫欧洲美院八年,毕竟掌握了一些西方的观看角度,能知道中国书画有哪些形式容易被老外正面接受。虽然这些形式往往是浮于表层的美丽,远未启及水墨文化的厚度,但未尝不是一个应时的切入口,入来后把“口”一关,慢慢调化。所以我常用的 方法是“浅入深出”,有些反其道的意思,竟是留下了大批学生,其中成绩斐然者已然能售画了。

假期带学生回国“参访”

说简单点儿,中国传统书画大体的价值概念是越老越值钱:十年练一笔和三十年练一笔到底是不一样的,此其一;中老年人的经历多,心气沉,也附和传统书画的气韵,此其二。这第二点在我的课上简直是立竿见影,感兴趣报名的和最终坚持留住的几乎都在50岁往上,我曾一度认为自己从事着“夕阳下最崇高的职业”。但这对我形成的困惑并不轻松:园丁园丁,我这个花园里最嫩的就是园丁。

欧洲艺术教育的理念我本不该妄谈,但曾在皇家美院作为被教育者,还是能深深体会到那种“放任”和”自由”:自由无处不在,放任还疏而不漏。我们都知道艺术有外在和内在两种规律,忽略了外在,艺术像没人管的小孩,到处闯祸;若反之,小孩又乖得吓人,透一股子培训出来的康壮。这两种情况分别出现在中西方艺术教育界,但只怕双方谁听了都不会痛快。

我学生的作品

承一帮朋友看得起,帮我宣传设班教孩子,以上说到的问题就来了。孩子有中国的也有比利时的,于是“内在“与“外在”欢聚一堂!弯刀对瓢切—-实在庆幸自己在这两种教育体系里都混迹过。家长们的各种期望扑面而来:希望孩子掌握技能的;希望孩子收心养性的;希望孩子高兴放松的;其中更有不少国企驻外工作的父母,一家人短期生活在比利时,我从他们的脸上明显还看到焦虑,生怕孩子国外这几年流失本土文化的滋养,回国后出现断层跟不上……..仿佛命运及时给我安排的育子课:届时自己也刚好初为人父,一种责任感理直气壮地出现了。所以教孩子直至今天,相对经验我更注重良知—-这不仅仅是一个教师的灵魂,也有一个父亲的灵魂。

上有老也好,下有小也罢,面对现在工作室里的十八般兵器以及各种各样的教学目的,我其实一直故作轻松地想:希望老少学生们能因为我而遇见绘画—-自然又淡然地“遇见”,就好。

一介手艺人

我喜欢称绘画为“手艺”,就像父母看子女,再怎么出众,始终还是孩子;子女看父母,如何的威严,无非自家爹妈。画画人看画画,玩味于股掌方寸之间就足够一辈子了,难道不是吗?我没指望说服谁。

匠人就得有匠心,”匠心“与”匠气“之别在于主宰前者的是虔诚,驾驭后者的是现实。虔诚的前提是喜爱得不可救药,现实,则恰恰是那药。不知是不是因为这个原因,我不太热衷于销售自己的作品,确切的说是不太谙熟。虽然和几个画廊保持着合作关系,但一直疲于周旋—-总归没到时候吧?比利时的创作环境教会我去欣赏两个字:一个是慢,慢得快不起来,与那奔忙中锻造出来的沉稳完全不是一回事;一个是少,实在不多的少,亦不同于那种种取舍后的精致。如此慢与少并不是随便哪一片土地就能给养的。在这种特殊的土壤中画画光有过日子心还不够,接受寂寞更需要的是勇气—-说到这儿有种权且的酸腐了,因为,搞艺术的没有不盼观众的呀。

作品:《家山》

我真正的画室是自家楼上不足30平米的“亭子间”,那是我的“密室”:像师傅的作坊,像少艾的闺帐,像野兽的洞穴,像什么没关系,总之我于这斗室中的性情往往和外界的自己是相反的,这种性情有现实中难以发泄的浊,也有潜意识神圣维护的清。房间里的画无论是刚完成的新欢还是已蒙尘的旧爱,只要没卖,就随时有被改动的厄运:在艺术创作中,我享受于这种随时颠覆又决不放弃的自我构架,当然也为之苦恼。享受其周而复始,苦恼也因周而复始。

我记得十六年前第一次参观卢浮宫时,往入口处走,贝聿铭的玻璃金字塔一点一点出现,升起;记得在皇家美院上学的第一年,教授们让心高气傲的我“忘记”在国内学到的技法,才能腾出空间来接受新的东西;记得第一次拿到一个国际大奖和那笔一年不用打工的奖金时,迷梦般的云里雾里;更记得那几次瓶颈期所经历的茫然,挣扎,突破,新的茫然……你问我梦想是什么,画家?现在“家”都是自封的,我早就自封完了。老师?你看看娱乐节目那些奇形怪状的嘉宾也都叫“老师”。那么物质指标?谁拿一张来看看—-我们缺什么自己知道吗?漂泊中成长成家,得失处捧起放下。梦想对我来说还剩一种气味,长什么样说不出,但在不在却闻得到。

人生七苦里有一味“爱别离”,若注定避不开,我宁愿多些辞别少些送别。怎奈时过境未迁,十几年间果真从一个辞别人变成一个送别人,四下看看当年一起厮混的伙伴们几乎一个也够不着了,只有我太太陪伴至今。这篇絮絮叨叨的边角料也恐怕只有她能看得进去了。

我们一家三口

钱钟书的<<围城>>是较早以现实主义眼光描绘中国留学生的文字,出国前看乐了,出国后看哭了。每一代人里都有这样一批跌跌撞撞的队伍。留而学之者,学而留之者,一代复一代,积育出了华夏子孙的“节外生枝”。 美国的哈金说过“思乡”会随着年龄阶段而附有不同的意义,的确这样,我现在的思乡已然不等同当年的“想家”(前面说到的口腹之欲当然总是有的),少年时中国的生活像带着记忆的“前世”,而对画画的执念则偷偷跟到了”今生”,这辈子怕是做不好别的事了。

再过几年就不惑了:子女失根,父母空巢,这些老问题新情况都将如期而至不期而至……我认为自己够呛能不惑,谁让我活到19岁又选择重新活一遍呢,开窍比同龄人晚些也是自找的吧。不过这样也好,感觉年轻。

张文海

1981年生于上海

1998年考入上海美院国画系

2000年赴比利时

2009年获布鲁塞尔皇家美术学院版画系硕士学位

现为自由画家,并在”churchille东方水墨工作室“,比中协会孔子学院,列日大学孔子学院,中国驻欧盟使团阳光学校,列日老年大学,布鲁塞尔中国文化中心兼职授课

我很荣幸受瓦隆大区政府所邀,为中比建交45周年创作一尊雕像:骄子,图为我和曲星大使(居中)在雕塑前合影

(本文根据采访整理而成,图文由受访者提供)

华人*故事是一版访谈栏目,每月4期。我们会关注华人身边事,展示普通人的视角和观点,同时也会对华人们普遍关心的热点话题和人物加以分析和报道。在这里我们欢迎华人朋友提供新闻线索,提出你们关心的选题。

联系信箱:info@yvchina.com

本文原载于维他命B