尼雅古佛塔高七米,已经矗立了一千七百多年,是遗址的地标。由于风化严重,外层已剥落,露出了内层的砖石。该遗址其他部分埋藏在黄沙之下。

这件仕女俑制作于7世纪长安,其发型、妆容,包括眉心花钿都是典型的唐朝样式。其服装融合了胡、汉两方面的时尚元素:胡式联珠对鸟纹上衣,配汉式披巾,加薄纱裙罩条纹长裙。在大都会博物馆展出时,馆员称之为“唐代芭比”,因为它与芭比娃娃一样高(29.5厘米),一样时髦。女俑胳膊是用废纸做的,考古学家从中拆出很多种文书。

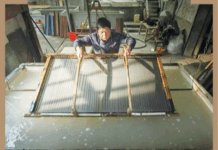

图中绢帛年代为3或4世纪,断成两截前长0.5米,是楼兰戍堡中中国士兵的军饷。丝路上很多绢帛都是通货而不是奢侈品,因此图中这匹绢采用平纹织法且没有图案。

芮乐伟·韩森著 北京联合出版公司

5年前的秋天,“一带一路”倡议大写意般绘就了人类命运共同体的伟大画卷。当我们总结过去、回望历史,总会发现丝路之上仍有无穷无尽的宝藏值得被不断挖掘。

“丝绸之路”是李希霍芬于1868年至1872年在中国调查煤矿与港口绘制地图集时第一次提到的概念,这条路最初被称为“撒马尔罕道”或“南道”“北道”。虽然古代实际的贸易路线并非他所想的“一条直线”,但其对人类经济地理学的书写,使这条路在被命名之初就显示了它的重要地位。

在《丝绸之路新史》中,耶鲁大学历史系教授、著名汉学家芮乐伟·韩森不仅为我们补充了丝路见闻,更以她高超的叙事能力为人们提供了认识丝路的新视角。比如从来没有一条单一的连续的丝绸之路,有的只是东西方之间的一连串市场;中国和罗马之间几乎没有直接的贸易活动,中国的主要贸易伙伴是今天伊朗地区的居民;丝绸并不是这些商路上最重要的商品,中国发明的纸张对欧洲产生了更大的影响,而金属、香料和玻璃与丝绸一样重要。相对于货物,商路上传播的思想、技术与艺术图案具有更大的意义。

作者没有面面俱到,而是选取了7个丝绸之路上的重要交汇点——楼兰(中亚的十字路口)、龟兹(丝路诸语之门)、高昌(胡汉交融之所)、撒马尔罕(粟特胡商的故乡)、长安(丝路终点的国际都会)、敦煌藏经洞(丝路历史的凝固瞬间)、于阗(佛教、伊斯兰教的入疆通道)做历史群像描绘。除撒马尔罕,其他全部集中在中国境内。韩森认为,丝绸之路是一系列变动的小路和无标识的足迹,这些路在绿洲城市中交汇,所以重心应放在这些绿洲城市上。贸易一穿过无人管理地区进入这些绿洲,就会被高度管控。

除延续了她在《开放的帝国》《传统中国日常生活中的协商》等著作中的文书研究与“历史群像”叙事方法风格外,韩森在《丝绸之路新史》写作中还有两方面的创新。第一是在内容上,韩森表示,“一般读者可能对丝绸之路有些误解,我希望纠正这些误解”。作者最着力要打破的“误解”恐怕就是对丝路是“笔直而畅通的商路”的定位。因为丝路地区的地形复杂得令人吃惊,且大多很艰险,敢于最先穿越这一地区的人们学会了如何在沙漠边缘行走,冬天不热时穿过沙漠,在夏天雪少时越过山口。第二是在表现形式上,她高超的叙事手法使读者获得纪录片式的生动画面感,她还将汉学研究与启发性讲述并行,使读者感受到远古欧亚大陆的生活色彩与温度。总之,韩森讲述了一个有关考古发现、文化传播以及中亚与中国之间互动的迷人故事。她展现的丝路史,是一部中国第一次发现域外文明的历史,一部关于文史全才、“文物强盗”斯坦因的丝路考古发现史,一部中国纸张的发明传播史,一部从废纸中“捡回来”的历史,一部用官私文书串联的丝路生活风情史等多元视角下容易被忽略的新史。

人们来到丝路的各种动机为这条路抹上了丰富的底色,比如张骞、玄奘。汉武帝派张骞出使西域,是希望他说服月氏人跟汉朝结盟抗击共同的北方敌人。张骞惊讶地发现,中国商人和货物已经先他一步到达了中亚——在今阿富汗北部的大夏,张骞在市场上看到了来自千里之外的邛竹杖和蜀布。而早在公元前1200年,生活在新疆的人们已经把货物运到了中原地区。在商王妃子妇好的豪华墓葬中,很多玉器是用和田特有的羊脂玉做成的。

丝绸之路上的绿色聚落大多以农业而不是商业维生,所以丝路是一条非人为铺就、非商业性动机而又必然成就中外贸易往来的路径。书中提到的每一处丝路遗址并非不存在贸易,只是有限,多数时候并非有意为之。近千件的尼雅佉卢文书中,只有一件提到了“商人”。除此之外,学会在丝路上做生意或许是一种生存的技能。第七章,韩森仍旧没有画出一幅大漠孤烟中的商队形象,取而代之的是王子们为了盘缠卖玉换绢、有时不惜用一只羊或羚羊皮换取东西的落魄情景。显然,这样的描述丰富了人们的丝路想象。生活在撒马尔罕附近的粟特人是丝路文化的一大贡献者,虽然有人说他们是贸易线路的垄断者,而所有研究粟特古信札的学者都认为材料中对贸易的描述少得惊人。有趣的是,提到商人的敦煌文献都是非汉语的,包括粟特语、回鹘语以及二者的混合语。

我们之所以能看到不同面相的丝路,全靠作者将大量的文书生动地展现开来。文书上所记录的有关思想、宗教、艺术、技术等内容,更是深深浸润到世界历史的重要佐证之中。

纸的价值很高。斯坦因发现的粟特古信札,说明纸张在中国发明之后被广泛传播使用。穆格山中发现的中国纸张是少见的长距离贸易的证据——武威的汉文官文书被运到3600公里外的这里得到再利用。中国纸张曾抵达高加索地区。

由于废弃文书常被用作各种陪葬品,所以历史学家有时需要把散嵌在冥衣不同位置的文书拼合起来。出土于新疆吐鲁番墓中的7世纪长安女纸俑,竟有文书藏在其手腕处,考古学家把这类纸俑用蒸汽熏软,从中拆出了已经勾销了账目的当铺小票。韩森认为,没有什么比从垃圾堆里收集到的信息更有价值,因为这些信息从没被篡改过。常见的“官文书”有状、帖﹑判辞﹑过所﹑籍帐等,“私文书”有帐历﹑书牍﹑分家产文书﹑遗书等等。敦煌藏经洞开启的不仅是将近5万件文书的多种文字古写本,更传播了与世界强有力的互动之声。纸张的突破,使书籍变成惯常商品,渐渐地,丝绸之路成为信仰与知识的通道,商贸的繁荣又反作用于对纸张的需求,如作为记账簿、契约,于是纸张本身成为丝绸贸易的明证。 我们仿佛听到丝路之上各种思想碰撞的声音。

上面说的“废纸”,除指文献载体之外,也表示历史上人们与丝路互动的一种“野生状态”。不论人们因何踏上丝路,不论那些“废纸”与今天的我们有何等的机缘,多一个角度认识丝路,我们就会更多地感觉到这条路对当今世界的非凡意义。

丝绸之路上有太多挖掘不尽的珍宝,所以自然是常看常新。丝路之上,有第一位把中国史书信息绘入地图的欧洲地理学者,有中国出土年代最早的欧洲钱币,有中国最早的棉织物,有中国境内最大的银币窖藏……相信读罢此书,我们会有一种如滕华瑞(美国哥伦比亚大学东亚语言和文化所教授)“背上行囊出发”的心情,迫不及待地踏上那一条渊博而迷人的壮美之路。

正如作者所言,丝绸之路在很大程度上并非一条商业之路,而是东西方文化、宗教、语言、艺术和新技术交流的大动脉。这条丝路,不但是物质之路,而且是精神之路。

《人民日报海外版》(2018年11月16日第07版 魏 微)