何晓歌与柯晓雯(右)在做三维扫描前的清理检查。

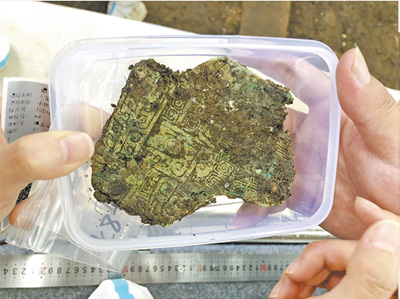

8号坑出土的青铜容器残片,纹饰精美繁复。

8号坑出土的之前从未见过的黄金树叶。

同学们在考古现场的合影。

田陈馨是北京大学考古与博物馆专业2019级本科生。她是四川人,三星堆的青铜面具、青铜神树、青铜立人等,都是从小熟知的文化符号,但她从未想过自己有机会参与到三星堆的考古发掘中。“三星堆于我的特殊,就在于新奇与熟悉的交织。博物馆里常见的青铜器,第一次以出土的形态出现在眼前。老师讲述的发掘方法、文物保护技术,要在工作舱里应用于实践。我熟悉的成都平原,3000年前生活着怎样的先民?他们如何发展出这样的文明?能有机会拨开迷雾接近真相,真是太不可思议了。”

在三星堆考古队伍中活跃着一批田陈馨这样的年轻人。

“那种喜悦之情会持续一整天”

2019年11月26日,四川省文物考古研究院在开展“三星堆遗址祭祀区考古勘探与发掘”田野工作的过程中发现3号祭祀坑。通过系统性勘探,又相继确认了另外5座不同规模的祭祀坑,顺序编号为4至8号坑。2020年1月,国家文物局正式批复了对三星堆祭祀遗址进行主动发掘的申请,确定了通过多学科的合作攻关方式,以精细的工作预案、先进的技术支持、全面的信息提取为理想的方案。8月底,配套的保护大棚、4座封闭式工作舱和各类现场分析实验室相继建设完成。10月9日,考古发掘正式开始。

35家来自南北东西的考古文博以及与文物保护相关的科研院校,共同组成了一支三星堆考古队。北京大学考古文博学院自该项目伊始,就全面投入此次考古工作中。根据项目总体安排,北京大学主要负责8号坑的田野发掘工作。2017级、2018级、2019级的本科生、硕士生、博士生以及2020级的博士后,十几位年轻的学子在老师的带领下轮流参加考古发掘。

8号坑位于三星堆祭祀遗址区的东南部,长5米,宽近4米,面积约20平方米,是三星堆所发现的8座祭祀坑中体量最大的一座。经探测显示,8号坑可能埋藏有大量金属器物,一开始给人的期待就非常之大。12月15日,发掘工作正式启动。第一阶段的主要工作是逐步清理坑内上层的棕黄色填土。在现场,我们以60厘米×60厘米的网格进行区块控制,每次以5厘米左右的深度向下清理。对于暴露出的任何遗物,小至一粒铜渣,都进行了激光定位测绘和三维扫描记录,以确保每一件文物的出土状态、空间信息、层位关系得到系统记录。

何晓歌是北大考古文博学院2019级博士生,曾经参与河南安阳殷墟刘家庄北地遗址、陕西宝鸡周原遗址、陕西澄城刘家洼遗址的调查发掘。在她看来,三星堆此次考古所采用的保护大棚、封闭式工作舱和各类现场分析实验室,虽然少了之前那种“面朝黄土背朝天”或“风餐露宿”的浪漫,但多了严谨和精细,每个人更像一名科技工作者,“每天在恒温恒湿的工作舱中穿戴整齐地发掘、取样和记录,一丝不苟,井井有条,这样的训练让我们受益匪浅。”

2019级本科生刘惠昀说,这次考古让我们明白,只要是做考古,哪里都是第一现场,记录、采样、绘图等基本功样样都得过硬,“工作的内容其实仍然脱不开考古发掘固有的繁琐、枯燥。最开始做记录、采小件时还十分兴奋,而在大量的机械式重复下,那种新鲜感就开始减少。在探方里跪着挖土后膝盖痛了很久,之后即使垫上护膝再进行作业也仅稍稍缓解;在地上坐着写记录,一坐就是一天,屁股也痛得不行。即使如此,在能够跟上老师的思维了解各种发掘方法的利弊、在辨认出地层关系时,在第一次发掘出小小一粒铜渣时,那种喜悦之情会持续一整天。”

还是要取决于现场的判断

春节过后,新一轮考古开始。

2021年2月26日,在8号坑向下清理填土的过程中,坑内东南部暴露出第一件可辨识器型的青铜器。经专家们确定为用于悬挂铜铃、龟背形挂饰的支架,这种支架极有可能原本是悬挂在神树一类的大型青铜器上的附件。大家兴奋起来,后来越来越多的遗存出现,都在表明8号坑内的大量文物可能来自于青铜神树。

3月10日开始,在8号坑东半部分逐渐暴露出较为密集的大体积红烧土块。我们意识到,这些红烧土块可能来自于被烧毁的某种人工设施(如建筑、墙体等)。虽然在视觉感受上,它们无法与精美的青铜器、金器相比,但所能提供的背景信息独特且关键,也提醒我们在后续发掘中更加注意对可能存在的建筑类遗存的辨识。

果然,3月16日,大家又在祭祀坑中部发现了一段炭化的木料。经过多天的清理,最终确定这是一根长约1米、直径在12厘米左右的木料。多位北大的专家都认定这根不起眼的木料在后续检测中的重要性。北京大学教授、中国碳14测年创始人之一的原思训先生,专门向在发掘现场的北大考古队发信息,提醒在后续的取样和检测过程中需要注意的重要事项。

纷繁耀眼的文物,往往掩盖了考古人员在考古现场面临破碎的古代堆积时的挑战。此次发掘尽管拥有前所未有的高技术装备的加持,但处理现场遗迹的关键,最终还是要取决于工作人员的分析和判断。

强大的团队为前方提供支持

和学生们一起工作的是北大考古文博学院强大的教授团队。孙华教授是此次整个三星堆考古工作的学术顾问。陈建立教授是冶金考古专家,参与出土金属遗物的分析、研究,负责组织协调考古发掘队的总体工作;还有负责系统测年的吴小红教授、从事商周考古研究的曹大志副教授、科技考古专家崔剑锋、新石器考古和田野考古数字化专家张海副教授……年轻的考古队员经常会在工作开始前和老师们一起讨论,提前做好各类预案,以便在清理过程中,根据堆积状态的不同调整发掘方法。

3月17日开始,在8号坑西北角清理至距坑口约90厘米深度,土色和包含物开始出现明显变化,棕黄色填土层以下新暴露出了黑色的灰烬层,夹杂有大量的炭屑、烧骨渣,这意味着我们即将进入新的堆积层位和新的工作阶段。

蔡宁是北大考古文博学院2020级博士后,从2011年进入山东大学学习考古学至今,正好10年,算考古队伍中的“老新人”了。从本科到研究生,他先后在济南大辛庄遗址、陕西周原、郑州东赵遗址参加过数次发掘,但本次三星堆发掘还是给他带来全新的体验。毕竟对单纯的器物坑进行发掘尚属首次,他白天在现场发掘,晚上抽空就学习三星堆1、2号祭祀坑厚厚的考古发掘报告,还有各种相关的论文,收获满满。

3月18日,在8号坑西北部发现了多件保存完整但被挤压变形的小型青铜器,通过对比辨识,发现3件带有扉棱装饰的铜铃。这种铜铃的形制与中原地区二里头文化中的铜铃有着高度的相似性,反映出中原与蜀地在音律方面的共性。接着发现多件石戈,其中一件长约35厘米,宽约10厘米,属于大型礼器,这可能是在填埋过程中有意识的集中抛置。

进入4月,在8号坑的东南区域发现了一处较为集中的玉石器倾倒堆积,出土了超过20件玉石器,包括石戈、石矛等。特别是在紧邻祭祀坑南壁位置,发现一件玉牙璋,长约25厘米,玉料受土沁后呈紫红色,这也是此次三星堆祭祀发掘中,发现的第一枚完整的玉牙璋。在二里头遗址所代表的夏王朝晚期,牙璋是核心礼器,辐射四周。在长江流域、珠江流域乃至香港南丫岛都有发现,在三星堆这里发现也不奇怪。

4月16日,考古队已经完成了对8号坑灰烬层的整体堆积形态揭露,发现了高密度青铜器碎片、金箔、玉石器等遗物。在灰烬层表面的绝大部分青铜器都在填埋前被有意识地打碎,破碎度很高,且不少经过了火烧。神树的枝杈、青铜树叶、黄金树叶等精美文物陆续出土。黄金树叶是之前的器物坑未曾出土过的,大家不由得想象它原来的位置和功能。

在三星堆现场,学子们也感受到了网络传播的力量。考古与博物馆学专业2017级本科生张梦婷,在实习季参加过平粮台遗址的发掘和研究。她认为,三星堆遗址的一个特殊性在于它一定程度上处于“半已知”状态,1986年的发掘经验30多年后的今天可以参考,程序设计因而更加精细严谨,大大减少了考古现场的“不可逆”可能造成的遗憾。“大众对三星堆的兴趣也使得此次考古在公众层面得到了更广泛的传播,即时信息的传播缩短了过去田野工作成果转化为大众信息的时间差。”

高度精细化的发掘方式意味着三星堆的考古发掘将是极为漫长的过程,这需要现场考古精神长期高度集中。让我们时刻保持严谨和专注的不仅是现场每一次精美文物的发现,更是内心深处对于这项抽丝剥茧探寻文明的“特殊经历”的珍爱。

(作者赵昊为在三星堆进行考古的北京大学考古文博学院副教授)

《 人民日报 》( 2021年05月13日 第 20 版)