在安徽省芜湖市繁昌区峨山镇,骑行爱好者在人民体育公园里骑行锻炼。肖本祥摄(人民图片)

在山东省青岛市李沧区九水街道于家下河社区味多嘉安心餐厅,就餐人员正在按需选取不同分量的菜品用餐。当地深化“文明餐桌”行动,积极推广“小份菜”“半份菜”等,倡导绿色消费。张鹰摄(人民视觉)

在重庆市沙坪坝区融创茂商场,工作人员(左)向消费者介绍手机回收机器人的使用方法。孙凯芳摄(人民图片)

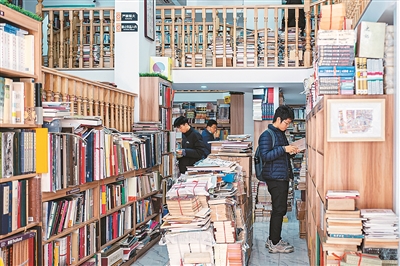

上海市杨浦区复旦旧书店内,读者在选购书籍。王初摄(人民图片)

如今的年轻人,身上有着众多“绿色标签”。他们是二手市场的寻宝人,在各大二手平台上淘寻宝藏,让闲置物品有了新归宿;他们也是自己生活的“金掌柜”,按需选购“小份菜”,将节约粮食的理念融入一日三餐;他们还是“蚂蚁森林”的护林员,坚持低碳生活,积攒绿色能量兑换沙漠中的梭梭树……这届年轻人,正在爱上绿色消费。

今年2月,市场监管总局等五部门印发的《优化消费环境三年行动方案(2025—2027年)》提出,“聚焦数字消费、绿色消费、健康消费等打造新型消费场景”。绿色消费以其低碳、环保、质优等特征,顺应了需求升级趋势和生态文明潮流,受到大众青睐,正释放出巨大市场潜力。

对于青年群体来说,“绿色”已然成为消费新趋势。

讲究节俭消费

二手平台交易火起来

见到笔者时,刚到北京实习不久的大学生林同学正在手机上购物。在闲鱼APP页面上,一个标价299元的九成新佳能变焦镜头吸引了她的目光。她放大图片仔细端详,又迅速翻看了评论区,准备和卖家砍价。

林同学说,这种“讨价还价”的乐趣,正是她在闲鱼上购物的最大享受。“我觉得在二手市场上‘捡漏’就很有趣,也很新鲜!”

如果说闲鱼是一个充满惊喜的“捡漏”集市,那么多抓鱼APP更像是一家自带故事感的书店。大学四年级的江同学准备明年考研,在多抓鱼上选购了若干本教材。“收到多抓鱼寄来的书时,我感觉像在拆礼物。更特别的是,这些二手书之前有过自己的主人,现在轮到我来续写故事了!”在这本二手教材上,他已经新做了不少笔记。

如今,像林同学和江同学这样喜欢在二手交易平台上“捡漏”的年轻人越来越多。一份网络调查显示,超过半数受访者表示会在二手平台消费,其中,近六成认为二手平台更具性价比、更环保低碳。

闲鱼工作人员向本报介绍,2024年闲鱼注册用户数突破6亿,其中95后、00后用户占比超过一半,循环订单量同比增长近50%,每天都有超400万件闲置物品于平台发布。在二手交易的网络世界中,年轻人不仅喜欢找到性价比高的商品,也尝试出售自己的闲置物品——他们在“买家”和“卖家”的身份之间来回切换,践行着“花小钱办大事”的环保理念。

除了线上交易,二手实体商店也逐渐成为年轻人钟爱的“寻宝点”,他们在循环流动的商品里寻找心仪之物。

在北京朝阳区,众爱慈善商店坐落在一条略显安静的小巷深处。推开门,店内布置得井然有序,各种类别的二手商品被整齐排列在不同区域,从四季服饰到书籍玩具再到工艺美术品,商品琳琅满目。据悉,这家商店由志愿者共同经营,将部分接收的捐赠物品转送给需要的人,其余闲置物资在店内变卖,收入所得用于救助需要帮助的人。

驱车前来的武先生,购买了一件仅需40元的二手夹克衫。他说,二手商品在英语中也被翻译成“preloved”,意思是“曾经被喜爱过”。他觉得,每一件二手商品都拥有被人们重新喜欢上的可能性,继续传递这份喜爱。

如今,循环商店已遍地开花。闲鱼公关部负责人介绍,闲鱼循环商店已经先后进入杭州、上海、成都、南京等多个城市,涵盖社区店、城市中心店、校园店、垂类专营店等多种店铺形态。值得一提的是,AI已然成为线下循环商店的提速器。据悉,闲鱼平台运用AI大模型智能估价,有效缩短线下用户排队、上架、等价的等待时间,并将线下商品精准投放至线上的附近目标用户,使得线下门店每天发布规模翻一番,售出时间缩短一半。

以旧换新政策稳步推进,进一步激发年轻人的绿色消费潜力。2024年底,商务部等五部门印发《二手商品流通试点工作方案》,提到发展二手商品网络交易,鼓励二手商品交易平台发展“互联网+”模式;开展社区二手商品交易,鼓励有条件的社区设立二手商品寄卖店(点)等。

今年中国消费者协会主办的“3·15国际消费者权益日”主题活动上提到,2024年,消费品以旧换新合计带动相关产品销售额超1.3万亿元,拉动全年社会消费品零售总额增长超1个百分点。据悉,截至3月14日,全国共收到2025年汽车以旧换新补贴申请约130万份,超3900万名消费者申请了超4900万件手机等数码产品购新补贴。未来,以旧换新政策将继续加大力度。今年《政府工作报告》提出,“安排超长期特别国债3000亿元支持消费品以旧换新。”

从闲鱼市集、多抓鱼书店,再到传递爱意的众爱慈善商店,在市场需求与政策引导的双重驱动下,二手闲置商品流通正在迎来更加广阔的发展空间。

学会精打细算

绿色消费有了新方式

小份韭菜土豆丝1.9元、小份红烧肉豆腐泡5.9元、一人食蚝油鲜笋牛柳9.9元……工作日中午,从事传媒行业的小孙在外卖平台界面为自己挑选了午餐。这位00后都市白领总会优先筛选带有“小份”“一人食”标签的菜品。

经过一番思考,小孙最终选择了6英寸的金枪鱼三明治搭配三色时蔬、450毫升的现磨豆浆,作为高效工作后的能量补给。“既能实现膳食平衡,又能避免眼大胃小、食物浪费的尴尬。”小孙说,过去半年里她通过选择小份餐,不仅避免了食物浪费,也节约了一大笔外卖费用。

像她一样喜欢与这些数字“斤斤计较”的青年人并不少,精细标注的克数里藏着一套年轻人细水长流的生活方法。

居家办公的赵女士通常会选择在家自己做饭,因此如何精细控制食物采购量,做好“一人食”,是赵女士一直在钻研的课题。提到每天采购食材的小妙招,她指着冰箱里码放整齐的蔬菜瓜果向笔者介绍:“许多平台都会有蔬菜组合,500g左右的蔬菜菌菇拼盘价格通常在15元左右,刚好适合一天两顿的烹饪需求。”

除了像这样的蔬菜拼盘,不少平台推出了“葱姜蒜组合”“卤味拼盘”等,受到年轻消费者青睐。这些“小而精”的多元化供给,精准解决了都市青年群体“买多了吃不完,买少了吃不饱”的问题。

近年来,有关部门多次出台措施,鼓励这一行为。2023年6月,市场监管总局、商务部发布针对于网络餐饮平台的指导意见,积极推广小份餐品;2024年11月,中办、国办印发《粮食节约和反食品浪费行动方案》。在各级政府、企业的通力配合下,消费者越来越形成了节约粮食、反对浪费的理念。美团数据显示,截至2024年10月,平台上累计近168万餐饮商户提供了超过909万种“小份菜”。

与此同时,年轻人的数字敏感并不只停留于分量,他们将环保意识融入消费决策,开始关注食品的“生产日期”和“保质期”,将目光瞄准了“剩菜盲盒”。“剩菜盲盒”是指商家将临期或当日打烊前未售完的食品,以随机组合搭配成“盲盒”形式卖给消费者,因被贴上“省钱、有趣、环保”的标签而备受年轻人喜爱。临期而不过期的美味,正在进入年轻人的日常生活图景,成为绿色消费的新方式。

3月的一个晚上,在湖北省武汉市街道口附近,大学生小王通过“惜食魔法袋”小程序,用11.9元抢到了一份烘焙盲盒,内含当日现做的三明治和可颂,这将是她明天上课前的早餐。小王在不久前才了解到这样的“剩菜盲盒”品牌在武汉也有分布,目前,她已经下单了4次。

该小程序数据显示,每购买一份“魔法袋”的减排量为2.57kg CO₂e(二氧化碳当量),相当于少用250多双一次性筷子。对此,小王认为这样的形式“既拯救了食物、保护了环境,又充满着意想不到的惊喜。”据悉,小王所使用的小程序平台,仅2024年就累计为超过1万吨食物找到了新主人,减少了超过2.6万吨温室气体排放,帮助年轻人在一餐一食里践行绿色消费理念。

当小孙用指尖在外卖平台完成一次次“精准下单”,赵女士用精准克数量化每一天的食品采购,小王用“剩菜盲盒”完成临期食品的“美味救援”……年轻人对于数字越来越敏感,他们开始用属于年轻人的消费方式精打细算每分每角,贡献自己的绿色力量。

积累低碳行为

用科技助力绿色生活

如今,在手机中种下一棵树,成了很多年轻人的执念。

陕煤集团陕建机股份公司的青年员工刘双明,是支付宝内应用“蚂蚁森林”的忠实用户。在这个应用里,用户的很多行为——比如走路、地铁出行等等——都可以获得“绿色能量”奖励,积累到一定额度后,动动手指就能申请在内蒙古阿拉善等地区,种下一棵防风固沙、修复生态的树。而在现实中,这棵树真的会被种下。2017年,刘双明通过积累自己的低碳行为,在现实中种下了第一棵梭梭树,从那时起,低碳生活的理念便深深扎根于他心中。

就这样,低碳生活成了刘双明最重要的生活方式。他每天早起,选择共享单车完成上下班通勤,若是远距离出行,也会优先选择乘坐公共交通……到2024年,他在“蚂蚁森林”里种下了2500多棵树,被网友称为“种树大魔王”。

同样在“蚂蚁森林”应用里,00后大学生小黄的绿色行为也会得到“绿色能量”的即时奖励:使用公共充电桩每笔最高可得960克绿色能量,无纸化阅读每天最高可得150克绿色能量,公交出行每笔可得80克绿色能量,自带杯每杯可获得30克绿色能量……

“每天叫醒我的不是闹钟,而是准时收能量的自觉。”小黄说。

这个累计用户超过7亿的绿色平台,正在用“绿色能量”激励用户,让日常生活中的低碳行为积少成多,让大家持续参与绿色生活。

蚂蚁森林基金会秘书长王小颖告诉笔者,蚂蚁森林的用户构成中,18至25岁的年轻人群占了很大比例。这背后,不仅是因为年轻人对互联网的理解和应用更具有优势,更因为年轻一代对自然生态、对环境改善有着更高的关注和热情。

与刘双明、小黄一同成长的还有“蚂蚁森林”本身。王小颖介绍,蚂蚁森林自2016年8月上线支付宝,截至2024年8月,累计种下5.48亿棵树,种植面积达到580万亩;参与共建34个公益保护地,面积超过4900平方公里。

如今,“蚂蚁森林”进一步拓展至绿色消费领域,推出了全国首个绿色消费平台——“森林集市”。消费者只需要通过学习绿色消费知识、浏览并选购“环境友好商品”等,即可获得蚂蚁森林的“绿色能量”奖励。这些能量积累到一定程度,可用于助力蚂蚁森林在沙漠种下一棵树,或支持公益保护地建设、海洋环境保护等生态公益项目。

得益于这种“科技+种树”的创新模式,“我为三北种棵树”“我为长城种棵树”“我为全运会种棵树”等全民义务植树活动也在持续推进。3月12日,全国绿化委员会办公室发布的《2024年中国国土绿化状况公报》显示,持续推进“互联网+全民义务植树”,已累计建成“互联网+全民义务植树”基地2600余个,全年发布各类尽责活动6.1万个。现代科技赋能植树造林,不仅筑牢了更多“绿色屏障”,也让环保理念深入人心。

随着数字技术悄然推动年轻一代的低碳自觉,各地也纷纷创新碳普惠实现机制,助力普通市民开设个人碳账户,通过碳交易、碳奖励等形式实现“绿色变现”。

武汉碳普惠平台推出的“武碳江湖”小程序,将低碳行为嵌入市民的日常生活——乘坐一次公交车,可获得212.5克减排量;搭乘一公里地铁,可获得78.4克减排量。这些,可以拿来兑换物品或奖励。

“我曾用2万克减排量兑换过葡萄酒,用3000克减排量兑换过超市5折券。”武汉碳普惠管理有限公司研发部负责人魏英的个人碳账户累计积攒超过13万克减排量。她说,这些小福利让自己更热爱低碳生活,也让生活充满绿色。

故事还在继续,近两年来,全国多地进一步推进碳普惠建设,鼓励消费者节能减排。北京市联合高德地图、百度地图等平台,试行“低碳出行碳减排方法学”,开发新一期低碳出行碳普惠项目;哈尔滨市生态环境局联合多地的碳普惠平台推出“我为哈尔滨2025年第九届亚冬会捐1kg碳”活动,共同助力第九届亚冬会碳中和;日照市“碳惠日照”小程序创新推出了绿色机关、零碳校园等22个场景,吸引11万市民参与,累计完成57万次减排行为。

通过这些应用,市民可通过这些平台开通碳积分账户,凭公交或地铁出行数据积累碳积分,并兑换各类绿色权益,如公交地铁电子票、共享单车优惠券、绿色商品优惠券等。各地都在尝试将环保理念落实为具体可感的低碳行为,为推动绿色消费提供最简单的解决方案。

当年轻人的手指在手机屏上滑动出绿色消费的轨迹,由青年主导的绿色行为正在掀起新的消费浪潮。从蚂蚁森林7亿多用户的实践,到武汉、哈尔滨等多地碳普惠平台探索的低碳生活新路径,这场始于指尖的绿色革命已蔚然成风。(刘少华 张力凯 管诗雨)

《人民日报海外版》(2025年04月03日 第 05 版)