“成功救回来了!”7月14日下午5时许,刚抵达西藏昌都洛隆县不到24小时的福建泉州援藏医生张聪林,还在与高原反应作抗争,就进行了一场急诊救治:一名被砸伤的当地患者伤势危重,进入休克前期。经过紧张的抢救,患者转危为安。

过去,受自然条件等限制,洛隆县救治创伤重症病例的能力有限。许多危重症病例往往刚送到洛隆县人民医院,就要迅速转院到昌都,甚至更远的四川成都。

“现在,不只小病不出县,大手术也能在县里做。”洛隆县人民医院副院长泽珍是全院资历最深的医生,见证了当地医疗服务能力的巨大变化。

关节疼痛、运动障碍……这些是大骨节病的特征。多年来,这种地方病困扰着洛隆县很多群众。

“手脚麻木还非常疼痛,太影响生活了。”患病近10年的扎嘎,选择7月1日在当地接受手术。为他手术的是援藏医生詹志强和他的“本地徒弟”多吉次仁。

“得益于党的好政策,我的治疗费用由医保和专项资金覆盖,一分钱都不用掏。”扎嘎说。通常情况下,患者术后14天确认无感染情况即可出院,仅需每日前往乡镇医院换药,定期评估伤口恢复情况。

像扎嘎一样,越来越多患者选择“我就留在本地治”。洛隆县人民医院3年多来725例大骨节病手术的成功,让患者对当地医疗水平更加信任。今年,洛隆县人民医院大骨节病救治中心正式挂牌成立,从检查到手术再到预后康复,患者不必出县便可进行全程治疗。

今年7月,在结束福建省“组团式”医疗援藏任务后,担任洛隆县人民医院院长的高艺鹏选择继续干,“不论是出于医疗队伍的梯队建设还是各项技术落地见效的需要,我都不能走。”

内镜下黏膜剥离术、心梗溶栓术……援藏医疗专家将一项项成熟的医疗技术带到了洛隆,并和当地医疗骨干结成帮扶对象,让洛隆人民从“病有可医”迈向“病有良医”。

相处中,援藏专家常听当地医生说:“老师,你们在的时候,我们遇到什么病人都不怕。你们不在时,我们就没了底气。”

如何让当地医生更有底气、真正锻造一支带不走的医疗队?今年6月底,詹志强主动将主刀的机会“让”给多吉次仁,并当起助手。这不仅是对本地医疗人才的“终极测验”,更是为他们构建信心。“刚开始主刀的时候,两个多小时的手术,每分每秒都提心吊胆,经过不断实践,我的操作更加娴熟了。”多吉次仁说。

跟随高艺鹏,记者参观了洛隆县人民医院的治疗室、换药室、病区以及各个科室,治疗台、药品柜、器械架按功能定位整齐摆放,物品存放区、操作区等明确划定标准化地标线,“治疗操作动线更科学,交叉感染风险降低了,配药、治疗效率提升了,更能保障患者治疗安全。”外科护士长杨阳说。

2024年12月,洛隆县人民医院启动精细化管理工作,打造整洁有序、高效安全的医疗工作环境,推动医院管理水平与服务质量再上新台阶,为患者提供更优质的医疗服务。

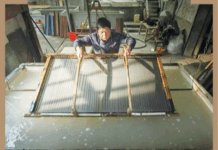

据了解,2020年12月洛隆县人民医院新院区投用以来,引入高清腹腔镜、麻醉机、超声刀等先进诊疗设备,逐步具备了应对多种疑难杂症的能力。骨科康复科一体化中心等“拳头”科室深受当地群众信赖。在洛隆县人民医院,有12位援藏医生坐诊,还可通过与中山大学孙逸仙纪念医院、泉州市第一医院、上海市第六人民医院等建立的远程医疗会诊机制,帮助疑难重症患者不出洛隆就能享受到更多专业医疗服务。(本报记者 鲜 敢 吕九海 安博文)

《人民日报》(2025年07月27日 第 04 版)